Querido Andrés (1979-2015)

Hoy, hace 10 años, mientras escribía sobre el tiempo y la ausencia en pinturas de caminantes del Romanticismo alemán, recibiría la

noticia del fallecimiento de mi querido amigo Andrés Castelar, a causa de un tumor cerebral diagnosticado muy tarde. Apenas iba a cumplir 36 años.

Estudiamos psicología en la misma universidad en Cali, aunque en años distintos. Él se graduó primero y pude asistir a la celebración y ver el orgullo de su familia, de su madre y abuela. Tras mi graduación pudimos trabajamos juntos en un proyecto gubernamental, pero al poco tiempo me fui para Bogotá y cinco años después para Alemania.

La distancia afectó nuestra forma de relacionarnos. En vida, Facebook se volvió el mejor canal para comunicarnos. Comentar nuestras respectivas publicaciones, siempre fusionando teoría de alto nivel con humor básico, era un placer mutuo y exquisito. Siempre lo consideré mi equivalente intelectual. Igual de curioso y sediento de conocimiento como yo. Nos unía la música de nuestras mocedades, lo mismo que el tango, el bossa nova, las arias cantadas por Franco Corelli, y por supuesto, todo Les Luthiers. Nuestro dilecto fue también la novela ‘A Confederacy of Dunces’ de John Kennedy Toole. Yo le llamaba Castello, como un personaje basado en él que me inventé para una novela que nunca terminé y en la que contaría algunas de nuestras ocurrencias fantásticas y bobas, como inventarnos nombres judíos-chocoanos: Cándido Liebenthal Ocoró… y así por el estilo. Pero su ausencia final se llevó parte de la gracia de seguir publicando cosas, y hoy, después de una década y una pandemia, las redes sociales se me hacen algo aburridas, para el lamento de los algoritmos adictivos. Esa falta de contacto digital incluso hizo que me enterase tardíamente de la muerte de Pierre Angelo Gonzáles, otro de nuestros queridos amigos y compañeros de psicología, otra gran intelecto que desapareció después de Andrés.

Vivir en la distancia también hizo que cada visita a Cali y cada encuentro personal fuese un momento único, exclusivo, casi egoísta. En un encuentro se me hacía el de siempre, al siguiente se le regaban las pinzas, y al otro era extremadamente masculino como Brian Kinney en la serie Queer as Folk—intentos a lo largo de ese proceso tan lento y difícil de construirse una identidad gay en una sociedad machista y católica. Entonces me decía que tenía mala reputación en la comunidad gay de Cali, y que era muy difícil tener ahí una amistad seria y profunda sin intervención de fuerzas libidinales. Tal vez por eso me decía “mis mejores amigos son heterosexuales”. Pero la distancia hizo que poco supiese cómo era él con otros de sus amigos. Al menos conmigo podía hablar de todo, incluso de aventuras sexuales, a veces gráficamente. Y no me importaba que me hablase de cómo se follaba a otros tipos. De vez en cuando había un momento de sorpresa. Una vez, sentados en una banca de Unicentro, vimos pasar a una cuarentona de tetas pecosas y espectaculares, y él dijo: “dichoso el que se come esos chips de chocolate”. Me asombré por ese comentario tan percanta y arrabaleramente heterosexual. ¡¿Y a vos qué te pasó?!, le dije riéndome. Y él se reía conmigo. ¡Ni en el tango, ché!

La distancia también hizo de la experiencia de su muerte eso que todos los que vivimos lejos sabemos muy bien: que la muerte de un ser querido es una especie de muerte sin cuerpo. Y que por eso mismo en nuestra memoria se preserve intacta su voz, risa, semblanza y movimientos, sin la interferencia de cuerpos inánimes—de esos ya tengo muchísimos en la cabeza. No sé por qué siempre recuerdo a Andrés comiéndose una empanada grasosa…

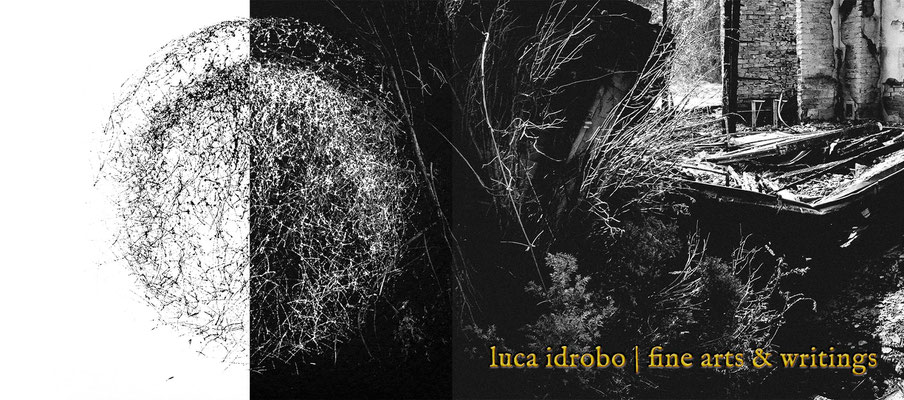

La foto de arriba, que hasta ahora nunca se la había mostrado a nadie, se la tomé un año antes de su partida. Fue cuando le regalé uno de mis trabajos fotográficos: la instantánea de un hombre vestido de payaso vendiendo el periódico de los deshauciados de Colonia, Alemania, mientras pasaba frente a una tienda de ropa interior femenina. ¡Cómo le encantó! La enmarcó y la puso en un lugar visible de su apartamento. Estaba orgulloso de ese regalo, como estaba orgulloso de mí. Un sentimiento mutuo.

Sale 1,70 / The Homeless Newspaper. Cologne, Germany, 2014

Es raro que en el mismo año de su muerte, yo haya conocido a quien se convirtiese en mi esposa y que eventualmente encaminase mi vida hacia Finlandia. Así como fue raro que el mismo año en que falleció mi mentor en filosofía, Carlos B. Gutiérrez, Miia y yo le diésemos la bienvenida al mundo a nuestro querido hijo Antonio. Es como si la vida tuviese reservada a la vuelta de cada dolor la inminencia e inmanencia de un amor por conocer. Aunque raramente nos demos cuenta.

Castello sabrá opinar al respecto…

7 de abril de 2025